Прогресс и регресс — Философия

В процессах развития сложно и многообразно проявляет себя противоречивый характер изменений. Двумя наиболее общими, противоположными по своим характеристикам, разнонаправленными и вместе с тем неотделимыми друг от друга, диалектически связанными тенденциями развития являются прогресс и регресс.

Идея прогресса родилась в период подъема капитализма. Она нашла выражение в работах Д. Вико, А. Тюрго, И. Гердера, Ж. Кондорсе, Гегеля и других философов. С конца XVIII века все политические программы социального развития, выдвигавшиеся в Европе, формулировались и осмысливались в понятиях теории прогресса. При этом под прогрессом понималось развитие человеческого общества по восходящей линии от низших, менее совершенных форм к высшим, более совершенным. Идея прогресса заключала в себе попытку масштабно взглянуть на человеческую историю, оценить достигнутые исторические результаты, понять основные тенденции истории, перспективы будущего общественного развития. В наши дни значение этой важной философской идеи еще больше возросло.

Идея прогресса долгое время носила ценностный характер, воплощая в себе высокие цели, идеалы равенства, справедливости, свободы, человеческого достоинства. В идее общественного прогресса такие ценностные моменты сильны и сегодня, они вряд ли утратят свое значение и в будущем. Однако научно-философское миропонимание не может ограничиться лишь ценностным подходом. Важно теоретически осмыслить объективные черты прогресса. Серьезным подспорьем для философского анализа проблемы прогресса служат работы по эволюционной биологии, которая менее, чем история общества, «нагружена» ценностными человеческими представлениями и позволяет судить о прогрессе (и регрессе) с меньшим пристрастием. В целом же философское осмысление проблем направленности развития, прогресса базируется на обобщении обширных знаний и опыта, материала биологических и исторических исследований и находит свое теоретическое выражение в комплексе понятий материалистической диалектики.

Прогресс в самом общем виде и сегодня определяют как тип (или направление) развития сложных систем, для которого характерен переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным. Но что считать более зрелым и совершенным, каковы критерии прогресса? Вопрос этот очень сложен. Его изучение убеждает в том, что прогресс связан с повышением уровня организации системы. И опять-таки встает вопрос, что такое высота организации системы? На языке современных системных представлений повышение уровня организации системы предполагает такую дифференциацию и интеграцию элементов и связей системы, которая повышает степень ее целостности, ее приспособленность к среде, функциональную эффективность, структурную, функциональную, генетическую «пластичность» и обеспечивает высокий потенциал последующего развития.

Иными словами, если в процессе развития возрастает число элементов и подсистем, усложняются объединяющие их структуры, увеличивается число связей и взаимодействий, а также возрастает набор функций, то есть действий и процедур, выполняемых этими элементами и подсистемами, обеспечивая тем самым большую устойчивость, сохранность, приспособленность, жизнеспособность и возможность дальнейшего развития, то такой процесс называют прогрессом. Если же в результате процесса развития уменьшается набор полезных для системы функций, распадаются существовавшие ранее структуры, уменьшается число подсистем, элементов и связей, обеспечивающих существование, устойчивость и жизнедеятельность данной системы, то такой процесс называют регрессом.

Диалектика ориентирует на понимание единства прогресса и регресса как диалектических противоположностей. Прежде всего важно учитывать тесную логическую связь, соотносительность этих понятий, то, что одно из них предполагает другое, что они определяются лишь друг через друга. В содержании понятия «прогресс» уже заложен смысл понятия «регресс», и наоборот. Поэтому нормой логически культурного мышления должно быть осознание того, что развитие невозможно понять как сугубо прогрессивное или только как регрессивное.

Реальная картина процессов развития в природе и обществе также убеждает в сложной диалектике прогрессивных и регрессивных тенденций. Это хорошо понимали такие мыслители, как К. Маркс и Ч. Дарвин. Работы обоих отличали анализ огромных массивов конкретного материала, высокая научная объективность, масштабность обобщений и вместе с тем стремление избежать упрощений, представить изучаемый предмет в многомерном, но целостном виде, динамике. Маркс пояснял, что наряду с прогрессом в развитии «постоянно наблюдаются случаи регресса и кругового движения».

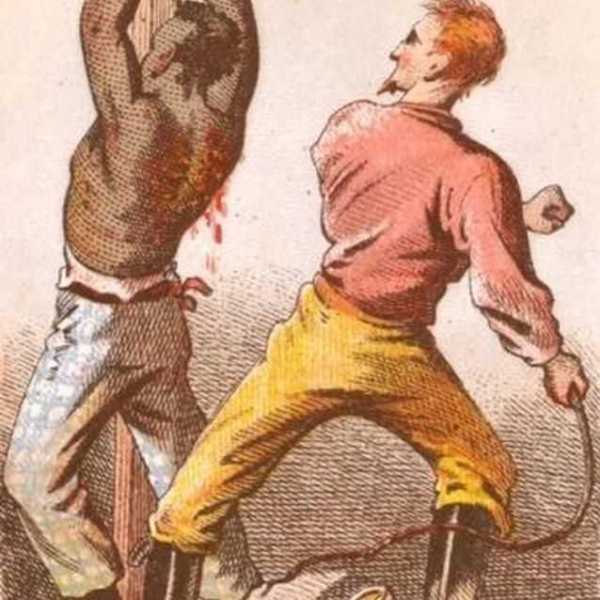

Установлено, что в эволюции живых организмов сочетаются прогрессивные и регрессивные тенденции. Прогрессивное развитие живой природы включает дегенерацию отдельных видов. Усложнение организма в целом не исключает противоположно направленного процесса упрощения, деградации определенных его органов, функций. Равным образом и в развитии общества обретению «нового», «высшего» сопутствуют потери, утраты, упрощения ранее существовавшего. Так, развитие капитализма в Англии XVI — XVIII веков сопровождалось уничтожением свободного крестьянства, понижением жизненного уровня народа и даже ухудшением чисто физического состояния нации (увеличение смертности и заболеваний) . Подобных примеров в истории, в том числе современной, множество.

Итак, в живой природе и обществе всякое изменение, которое выступает в определенном отношении как прогрессивное, тем или иным образом связано с изменениями регрессивными. Без одного нет другого. Наиболее известна и чаще всего принимается во внимание такая их взаимосвязь, как чередование. Существует концепция, согласно которой развитие любого объекта включает в себя две последовательных фазы: восхождение, затем нисхождение и гибель, смерть, то есть распадение системы и переход ее в иное качество. Любые процессы развития мыслятся здесь по аналогии с ростом, расцветом, а затем увяданием, старением живых организмов. Вариантом такого понимания является признание не линейного, а циклического соотношения восходящего и нисходящего развития, то есть прогресса и регресса. Причем, в циклы подъема и упадка, как правило, включаются какие-либо промежуточные стадии, фазы, но это не меняет общего ритма прогресса и регресса.

Развитие популяций, история этносов, государств, социальных институтов в какой-то мере соответствует такому общему представлению о развитии. Однако связи чередования, как бы наглядно они порой ни иллюстрировались, все же поверхностно выражают глубокое, внутреннее единство прогрессивных и регрессивных тенденций развития. Будучи диалектическими противоположностями, они связаны между собой неразрывно, включены друг в друга. Их диалектические соотношения многообразны.

Характеризуя неравномерность развития «производительной силы труда» в разных отраслях промышленности, Маркс отмечал прогресс в одних, регресс в других сферах. Такая неравномерность широко распространена и сегодня в развитии континентов, регионов, стран, народов, культур, социальных слоев, отраслей производства и т. д. «…Каждый прогресс в органическом развитии является вместе с тем и регрессом, ибо он закрепляет одностороннее развитие и исключает возможность развития во многих других направлениях»,— разъяснял Энгельс. И этот момент относится не только к природе, но и к обществу. Сегодня известно также множество других проявлений диалектики прогресса и регресса.

Диалектическое соотношение прогрессивных и регрессивных тенденций определяет направленность процессов развития. Долгое время развитие, как отмечалось, приравнивалось к прогрессу. Так, в частности, смотрел на дело Гегель. Но дальнейшее развитие философии, науки, практики убедительно продемонстрировало, что прогрессивное развитие — лишь одно из существующих направлений развития той или иной системы в целом. В реальных процессах развития природных и социальных явлений проявляется объективная многонаправленность процессов. Они включают в себя не только прогресс, но и регресс, и одноплоскостные и круговые изменения. Представления об однонаправленном развитии малообоснованны: никакого обязательного прогресса не обнаруживается ни в одном реальном процессе.

Концепция всеобщего прогресса, тесно связанная с идеей всеобщего возрастания организованности или бесконечной иерархии в строении материального мира, находится в противоречии и с естествознанием, и с историческим развитием общества. Так, второе начало термодинамики допускает возможность повышения уровня организации отдельных материальных систем, но исключает такую возможность для всей их совокупности. Для поддержания существования бесконечно больших систем, согласно научным расчетам, требуется бесконечно большая энергия внутренних взаимодействий. Но ни одна реальная система такой энергией обладать не может. Здесь действует философский принцип относительности всех конкретных состояний материи и конечности всех конкретных материальных систем.

Кроме того, идея вечного прогресса (однозначно прогрессивной направленности всех процессов развития) уязвима с общефилософской точки зрения. Она навеевает представление о мистической (не согласуемой с позициями науки) устремленности мира ввысь, о его начале и конце. В истории науки и философии учения об абсолютном прогрессе всегда были неразрывно связаны с идеалистическим пониманием мира. Философский анализ убеждает в том, что развитие — черта определенных конкретных систем, существующих в определенных интервалах времени. Еще более специальное и «сильное» — понятие «прогресс». Оно характеризует лишь одну из тенденций развития. Мир вообще, Вселенная не является единой системой, и потому к ним неправомерно применять эти понятия.

Итак, в реальном развитии линии прогресса и регресса сложным образом переплетены, представляют собой живое единство. Что следует считать прогрессом и, стало быть, чему следует содействовать — это в каждом конкретном случае предстоит открывать и обосновывать.

Понятие прогресса как особого типа развития живой природы и человеческой истории имеет интегральный характер и, как правило, применимо к тенденциям изменения сложных целостных систем, все элементы и подсистемы, свойства и отношения которых взаимосвязаны и влияют друг на друга. Поэтому здесь судить о тенденциях изменения по отдельным изолированным показателям практически невозможно. Нарастание, усложнение одних функций и структур часто сопровождается упрощением, даже свертыванием других.

Диалектическая взаимосвязь прогресса и регресса обусловливает сложные, часто неожиданные, не поддающиеся однозначным оценкам результаты развития систем. «Высшее» по ряду параметров может оказаться «низшим» по другим параметрам. Расцвет нередко чреват деградацией, а упадок может оказаться периодом накопления каких-то «высших» потенций.

Биологический прогресс сегодня связывают с повышением уровня организации систем, с возрастанием степени их целостности, биологической эффективности, жизнеспособности. Его характеризует формирование более работоспособной структуры, обеспечивающей надежное выполнение жизненных функций индивида и вида (получение большего эффекта в ходе обмена веществ при меньших затратах вещества и энергии).

Способность к изменениям такого рода (эволюционная пластичность) обеспечивается и генетической разнородностью системы, широтой ее генофонда, богатством заключенных в нем скрытых мутаций. То есть речь идет и о большем или меньшем потенциале системы, его исчерпанности или же, напротив, об интенсивности и богатстве присущих системе внутренних импульсов, возможностей дальнейшего прогрессивного развития. Важно учитывать и сбалансированность внутривидовых, межвидовых и других отношений, вплоть до взаимосогласованности целых биогеоценозов.

Показатели прогресса биологических систем можно философски обобщить и использовать как ключ уяснения особенностей прогресса систем социальных. Здесь тоже необходимо учитывать не какие-то изолированно взятые черты, а весь комплекс экономической, социальной, политической, духовной жизни общества. Причем важны прочность, жизнеспособность, перспективность социальной организации, достигаемые посредством ее гармонической сбалансированности. Соответственно прогрессу благоприятствует все, что укрепляет жизнеспособность общества, обеспечивает оптимальные условия функционирования и развития, способствует достижению его целей.

Понятие «прогресс» несет в себе идею единства исторического процесса, преемственности, сохранения и приумножения высших достижений материальной и духовной культуры человечества, всех его гуманистических ценностей.

Острый характер в наши дни носят дискуссии о целях, средствах и смысле прогресса. Понятие «общественный прогресс» носит мировоззренческий характер и заключает в себе не только объективное содержание, но и ценностный смысл, человеческие ориентации. В отличие от природных процессов, как таковых, историческое развитие общества является интегральным результатом действий, усилий людей. При этом многое зависит от тех идеалов, ценностей, целей, которыми люди руководствуются.

В зависимости от того, какие цели, какой образ будущего приняты в качестве желаемых, какие средства признаны допустимыми, люди выбирают ту или иную стратегию деятельности. Как правило, осмысление и оправдание этой стратегии осуществляется в терминах «прогресса»: прогрессивная технология, политика, печать и т. п. К таким словосочетаниям современный человек привык с детства. Их воспитательно-педагогическое, идеологическое и в целом мировоззренческое значение для современной культуры не уменьшается. Напротив, благодаря средствам массовой информации сознание современных людей особенно восприимчиво к таким представлениям.

Какой же «образ прогресса» в самом высоком его понимании разработан в философии и других областях культуры к концу XX века? Он включил в себя прежде всего представление об освобождении людей от всех видов угнетения, порабощения и насилия. Современные представления о прогрессе предполагают также союз людей с живой и неживой природой, высокие достижения науки и техники, освобождение на этой основе от пагубных физических недостатков, болезней, высокой смертности и т. д. Издавна развивались также мысли об освобождении людей от прикованности к Земле, о проникновении в космос и его освоении, о создании внеземных цивилизаций.

В отношениях между людьми основополагающим идеалом остается принцип высшей ценности человека для человека. Это означает устранение из человеческой жизни всех видов отчуждения, враждебности и агрессивности. Важнейший шаг на этом пути — социальное освобождение людей, то есть ликвидация эксплуатации, антагонизма классов. Предусматривается также освоение всем человечеством подлинных достижений культуры, развитие творческих способностей людей, создание новых, высших культурных ценностей. Сутью общественного прогресса, его целью мыслится человек — его освобождение от различных ограничений, несвободы, рабства, возможность разностороннего и гармоничного развития личности.

Идеалы прогресса, осознание его дальних перспектив, высших целей не отменяет решения ближних насущных, ежедневных задач. Цели прогресса сознаются и совершенствуются людьми. Идеализированный «образ прогресса» постоянно применяется для оценки, критического анализа реального состояния общества, его потерь и достижений. В частности, с точки зрения идеалов прогресса подвергается острой критике односторонняя ориентация на научно-технический прогресс, заключающая в себе опасность регресса, разрушений, гибели общества.

С точки зрения высших целей прогресса все его отдельно взятые элементы предстают как частные, односторонние, не подлежащие однозначной оценке в понятиях «прогресса» и «регресса», требующие соотнесения со всем комплексом общественной жизни, ее перспективами.

Наконец, образ прогресса в его высоком понимании позволяет критически отнестись к разным вариантам псевдопрогресса — социальным программам, ориентированным антигуманистически, античеловечески.

Для осмысления сложных, противоречивых процессов развития человечество не выработало методов более эффективных, чем диалектическое мышление. При решении каждого вопроса здесь оказывается необходимой «диалектика как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действительности…».

Принципиальной особенностью нашей эпохи является развитие самосознания человечества как единого целого. Осмысление планеты Земля как общего дома для всех людей, понимание общности судьбы, будущего, перспектив социального и экономического развития становятся определяющими и в представлениях о социальном прогрессе.

Диалектика — открытая, творческая система мышления, призванная осмысливать все новые и новые реалии, проблемы, ситуации, с которыми сталкивается человечество и человек на каждом новом этапе своей жизни, своего исторического пути. Вот почему диалектику мало выучить по книжкам. Каждая диалектическая позиция требует практического ее освоения, формирования навыка решения проблем, использования диалектических понятий, анализа напряженной реальной диалектики нашего времени. Вот почему изучение диалектики требует деятельности, практики.

Уровень, на котором сейчас находится марксистская диалектика, есть итог предшествующего развития философии, но не его конец, не его завершение. Диалектика по самой ее природе вообще не может быть завершена. В теории диалектики есть немало нерешенных проблем. Ее дальнейшее совершенствование тесно связано с осмыслением глубинных изменений и процессов преобразований, происходящих в современном мире, общественно-политической жизни, науке, технологии, культуре, во всем их объеме, во всей их реальной сложности. Еще менее может быть отлито в устойчивые формы искусство диалектического мышления. Оно живет и совершенствуется в реальных актах творческого, конкретного и сложного, как сам мир, его непрекращающегося осмысления.

Диалектика выступает в качестве мировоззрения и метода, максимально соответствующего творческому духу и гуманистическому характеру современной науки и культуры. Она «по самому существу своему критична и революционна». Сегодня материалистическая диалектика служит основой нового мышления. И в этом ее сила и будущее. Нельзя быть современно и перспективно мыслящим человеком, не овладев диалектикой.

filosofka.ru

Понятие, виды и примеры прогресса, признаки регресса :: SYL.ru

В развитии человечества наблюдается два вида движения – вперед и назад. В первом случае оно будет развиваться прогрессивно, во втором – регрессивно. Иногда в обществе происходят оба указанных процесса одновременно, но в разных областях. Поэтому существуют разные виды прогресса и регресса. Так что же такое прогресс и регресс? Об этом, а также о примерах прогресса мы и поговорим в данной статье.

Что такое прогресс и регресс?

Понятие прогресса можно охарактеризовать следующим образом. В переводе с латинского языка прогресс – это «движение вперед». Прогрессом является такая направленность в общественном развитии, которой присуще движение от низших форм к высшим. От несовершенного к более совершенному, к лучшему, то есть движение вперед.

Регресс является полной противоположностью прогрессу. Это слово также происходит из латинского языка и означает «движение назад». Следовательно, регресс – это движение от высшего к низшему, от совершенного к менее совершенному, изменения в худшую сторону.

Далее поговорим о том, какие направления в области прогресса существуют.

Каким бывает прогресс?

В обществе наблюдается несколько видов прогресса. К ним относятся следующие.

- Социальный. Подразумевает такое общественное развитие, которое идет по пути справедливости, создания условий для достойной, хорошей жизни, для развития личности каждого человека. А также борьбу с причинами, которые указанному развитию мешают.

- Материальный, или экономический прогресс. Это такое развитие, в процессе которого удовлетворяются материальные потребности людей. Чтобы добиться такого удовлетворения, необходимо, в свою очередь, развивать науку, технику, повышать уровень жизни людей.

- Научный. Характеризуется значительным углублением познаний об окружающем мире, человеке, обществе. А также продолжением освоения окружающего земного и космического пространства.

- Научно-технический. Означает прогресс в развитии науки, который направляется на развитие технической стороны, совершенствование производственной сферы, автоматизацию происходящих в ней процессов.

- Культурный, или духовный прогресс. Отмечен развитием нравственной стороны жизни, формированием альтруизма, имеющего осознанную основу, постепенным преобразованием личности человека. Предполагается, что из просто потребителя материальных благ человек со временем превращается в созидателя, занимается саморазвитием и самосовершенствованием.

Критерии прогресса

Тема критериев прогресса в разные времена была дискуссионной. Не перестала она быть таковой и сегодня. Приведем некоторые из критериев, которые в совокупности являются свидетельством прогрессивного общественного развития.

- Развитие производственной сферы, всей экономики, расширение свободы людей относительно природы, жизненного уровня, рост благосостояния народа, качества жизни в целом.

- Достижение высокого уровня демократизации общества.

- Уровень личной и общественной свободы, который закреплен на законодательном уровне. Существование возможностей для реализации личности, для ее всестороннего развития, для употребления свободы в разумных пределах.

- Нравственное совершенствование всех представителей общества.

- Распространение просвещения, развитие науки, образования. Расширение спектра человеческих потребностей, касающихся познания мира – научного, философского, эстетического.

- Продолжительность человеческой жизни.

- Увеличение добра и чувства счастья.

Признаки регресса

Рассмотрев критерии прогресса, кратко поговорим о признаках регресса в обществе. К ним можно отнести такие, как:

- Экономический упадок, наступление кризиса.

- Значительное снижение жизненного уровня.

- Увеличение смертности, понижение уровня продолжительности жизни.

- Наступление тяжелой демографической ситуации, снижение уровня рождаемости.

- Распространение болезней выше обычного уровня, эпидемии, наличие большого количества людей с хроническими заболеваниями.

- Падение нравственных показателей, уровня образованности людей, культуры в целом.

- Применение силовых, а также декларативных методов в решении проблем.

- Пресечение проявлений свободы насильственными путями.

- Общее ослабление страны (государства), ухудшение внутреннего и международного положения.

Далее от признаков перейдем к примерам прогресса.

Прогрессивные события

Приведем примеры прогресса, наблюдавшиеся на протяжении всей истории человечества в различных областях, которые имели очень большое значение.

- В древние времена человек научился добывать огонь, создавать орудия труда, обрабатывать землю.

- Произошла смена рабовладельческого строя феодальным, в результате которого было отменено рабство.

- Изобретено книгопечатание, открылись первые университеты в Европе.

- Освоены новые земли в период Великих географических открытий.

- Соединенные Штаты стали суверенным государством и приняли Декларацию независимости.

- Французские просветители организовали деятельность, направленную на провозглашение новых социальных идеалов, основным из которых была свобода.

- Во время Великой французской революции отменено сословное разделение людей, провозглашены свобода, равенство, братство.

Далее приведем примеры прогресса, характерные для науки и техники.

Достижения науки и техники в XX веке

Хотя научные открытия делались на протяжении длительного времени, истинным веком прогресса является именно XX. Приведем примеры научных открытий, которые в значительной мере способствовали прогрессивному развитию человечества. В XX веке были открыты и изобретены:

- Самый первый самолет.

- Теория относительности Альберта Эйнштейна.

- Диод – электронная лампа.

- Конвейер.

- Синтетический каучук.

- Инсулин.

- Телевизор.

- Кино со звуком.

- Пенициллин.

- Нейтрон.

- Деление урана.

- Баллистическая ракета.

- Атомная бомба.

- Компьютер.

- Структура ДНК.

- Интегральные схемы.

- Лазер.

- Космические полеты.

- Интернет.

- Генная инженерия.

- Микропроцессоры.

- Клонирование.

- Стволовые клетки.

www.syl.ru

Понятие, виды и примеры прогресса, признаки регресса

В развитии человечества наблюдается два вида движения – вперед и назад. В первом случае оно будет развиваться прогрессивно, во втором – регрессивно. Иногда в обществе происходят оба указанных процесса одновременно, но в разных областях. Поэтому существуют разные виды прогресса и регресса. Так что же такое прогресс и регресс? Об этом, а также о примерах прогресса мы и поговорим в данной статье.

Что такое прогресс и регресс?

Понятие прогресса можно охарактеризовать следующим образом. В переводе с латинского языка прогресс – это «движение вперед». Прогрессом является такая направленность в общественном развитии, которой присуще движение от низших форм к высшим. От несовершенного к более совершенному, к лучшему, то есть движение вперед.

Регресс является полной противоположностью прогрессу. Это слово также происходит из латинского языка и означает «движение назад». Следовательно, регресс – это движение от высшего к низшему, от совершенного к менее совершенному, изменения в худшую сторону.

Далее поговорим о том, какие направления в области прогресса существуют.

Каким бывает прогресс?

В обществе наблюдается несколько видов прогресса. К ним относятся следующие.

- Социальный. Подразумевает такое общественное развитие, которое идет по пути справедливости, создания условий для достойной, хорошей жизни, для развития личности каждого человека. А также борьбу с причинами, которые указанному развитию мешают.

- Материальный, или экономический прогресс. Это такое развитие, в процессе которого удовлетворяются материальные потребности людей. Чтобы добиться такого удовлетворения, необходимо, в свою очередь, развивать науку, технику, повышать уровень жизни людей.

- Научный. Характеризуется значительным углублением познаний об окружающем мире, человеке, обществе. А также продолжением освоения окружающего земного и космического пространства.

- Научно-технический. Означает прогресс в развитии науки, который направляется на развитие технической стороны, совершенствование производственной сферы, автоматизацию происходящих в ней процессов.

- Культурный, или духовный прогресс. Отмечен развитием нравственной стороны жизни, формированием альтруизма, имеющего осознанную основу, постепенным преобразованием личности человека. Предполагается, что из просто потребителя материальных благ человек со временем превращается в созидателя, занимается саморазвитием и самосовершенствованием.

Критерии прогресса

Тема критериев прогресса в разные времена была дискуссионной. Не перестала она быть таковой и сегодня. Приведем некоторые из критериев, которые в совокупности являются свидетельством прогрессивного общественного развития.

- Развитие производственной сферы, всей экономики, расширение свободы людей относительно природы, жизненного уровня, рост благосостояния народа, качества жизни в целом.

- Достижение высокого уровня демократизации общества.

- Уровень личной и общественной свободы, который закреплен на законодательном уровне. Существование возможностей для реализации личности, для ее всестороннего развития, для употребления свободы в разумных пределах.

- Нравственное совершенствование всех представителей общества.

- Распространение просвещения, развитие науки, образования. Расширение спектра человеческих потребностей, касающихся познания мира – научного, философского, эстетического.

- Продолжительность человеческой жизни.

- Увеличение добра и чувства счастья.

Признаки регресса

Рассмотрев критерии прогресса, кратко поговорим о признаках регресса в обществе. К ним можно отнести такие, как:

- Экономический упадок, наступление кризиса.

- Значительное снижение жизненного уровня.

- Увеличение смертности, понижение уровня продолжительности жизни.

- Наступление тяжелой демографической ситуации, снижение уровня рождаемости.

- Распространение болезней выше обычного уровня, эпидемии, наличие большого количества людей с хроническими заболеваниями.

- Падение нравственных показателей, уровня образованности людей, культуры в целом.

- Применение силовых, а также декларативных методов в решении проблем.

- Пресечение проявлений свободы насильственными путями.

- Общее ослабление страны (государства), ухудшение внутреннего и международного положения.

Далее от признаков перейдем к примерам прогресса.

Прогрессивные события

Приведем примеры прогресса, наблюдавшиеся на протяжении всей истории человечества в различных областях, которые имели очень большое значение.

- В древние времена человек научился добывать огонь, создавать орудия труда, обрабатывать землю.

- Произошла смена рабовладельческого строя феодальным, в результате которого было отменено рабство.

- Изобретено книгопечатание, открылись первые университеты в Европе.

- Освоены новые земли в период Великих географических открытий.

- Соединенные Штаты стали суверенным государством и приняли Декларацию независимости.

- Французские просветители организовали деятельность, направленную на провозглашение новых социальных идеалов, основным из которых была свобода.

- Во время Великой французской революции отменено сословное разделение людей, провозглашены свобода, равенство, братство.

Далее приведем примеры прогресса, характерные для науки и техники.

Достижения науки и техники в XX веке

Хотя научные открытия делались на протяжении длительного времени, истинным веком прогресса является именно XX. Приведем примеры научных открытий, которые в значительной мере способствовали прогрессивному развитию человечества. В XX веке были открыты и изобретены:

- Самый первый самолет.

- Теория относительности Альберта Эйнштейна.

- Диод – электронная лампа.

- Конвейер.

- Синтетический каучук.

- Инсулин.

- Телевизор.

- Кино со звуком.

- Пенициллин.

- Нейтрон.

- Деление урана.

- Баллистическая ракета.

- Атомная бомба.

- Компьютер.

- Структура ДНК.

- Интегральные схемы.

- Лазер.

- Космические полеты.

- Интернет.

- Генная инженерия.

- Микропроцессоры.

- Клонирование.

- Стволовые клетки.

www.nastroy.net

Прогресс и регресс в развитии общества

Все общества находятся в постоянном развитии, в процессе изменений и перехода из одного состояния в другое. При этом социологи выделяют два направления и три основные формы движения общества. Вначале рассмотрим суть прогрессивного и регрессивного направлений.

Прогресс (от лат. progressus – движение вперед, успех) означает развитие с восходящей тенденцией, движение от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Он ведет к позитивным изменениям в обществе и проявляется, например, в совершенствовании средств производства и рабочей силы, в развитии общественного разделения труда и росте его производительности, в новых достижениях науки и культуры, улучшении условий жизни людей, их всестороннем развитии и т.д.

Регресс (от лат. regressus – обратное движение), напротив, предполагает развитие с нисходящей тенденцией, движение вспять, переход от высшего к низшему, что ведет к негативным последствиям. Он может проявляться, скажем, в снижении эффективности производства и уровня благосостояния людей, в распространении в обществе курения, пьянства, наркомании, ухудшении здоровья населения, увеличении смертности, падении уровня духовности и нравственности людей и т.д.

По какому пути идет общество: по пути прогресса или регресса? От того, каким будет ответ на этот вопрос, зависит представление людей о будущем: несет ли оно лучшую жизнь или не сулит ничего хорошего?

Древнегреческий поэт Гесиод (8-7 вв. до н. э.) писал о пяти стадиях в жизни человечества.

Первойстадиейбыл «золотой век», когда люди жили легко и беспечно.

Второй – «серебряный век» – начало падения морали и благочестия. Спускаясь все ниже, люди оказались в «железном веке», когда повсюду царят зло, насилие, попирается справедливость.

Каким видел Гесиод путь человечества: прогрессивным или регрессивным?

В отличие от Гесиода древние философы

Платон и Аристотель рассматривали историю как циклический круговорот, повторяющий одни и те же стадии.

С достижениями науки, ремесел, искусств, оживлением общественной жизни в эпоху Возрождения связано развитие идеи исторического прогресса.

Одним из первых теорию общественного прогресса выдвинул французский философ Анн Роббер Тюрго (1727-1781).

Его современник французский философ-просветитель Жак Антуан Кондорсе (1743-1794) видит исторический прогресс как путь социального прогресса, в центре которого – восходящее развитие человеческого разума.

К. Маркс считал, что человечество идет ко все большему овладению природой, развитию производства и самого человека.

Вспомним факты из истории XIX-XX вв. За революциями нередко следовали контрреволюции, за реформами – контрреформы, за коренными переменами в политическом устройстве – реставрация старых порядков.

Подумайте, на каких примерах из отечественной или всеобщей истории можно проиллюстрировать эту мысль.

Если бы мы попытались прогресс человечества изобразить графически, то у нас получилась бы не прямая, а изломанная линия, отражающая подъемы и спады. В истории разных стран бывали периоды, когда торжествовала реакция, когда гонениям подвергались прогрессивные силы общества. Например, какие бедствия принес Европе фашизм: гибель миллионов, порабощение многих народов, разрушение центров культуры, костры из книг величайших мыслителей и художников, культ грубой силы.

Отдельные изменения, происходящие в разных областях жизни общества, могут быть разнонаправленными, т.е. прогресс в одной области может сопровождаться регрессом в другой.

Так, на протяжении истории четко прослеживается прогресс техники: от каменных орудий к железным, от ручных орудий к машинам и т.д. Но прогресс техники, развитие индустрии привели к разрушению природы.

Таким образом, прогресс в одной области сопровождался регрессом в другой. Прогресс науки и техники имел неоднозначные последствия. Использование компьютерной техники не только расширило возможности труда, но повлекло за собой новые болезни, связанные с длительной работой у дисплея: ухудшение зрения и др.

Рост крупных городов, усложнение производства и ритмов жизни в быту – увеличило нагрузки на человеческий организм, породило стрессы. Современная история, также как и прошедшая, воспринимается как результат творчества людей, где имеют место и прогресс и регресс.

|

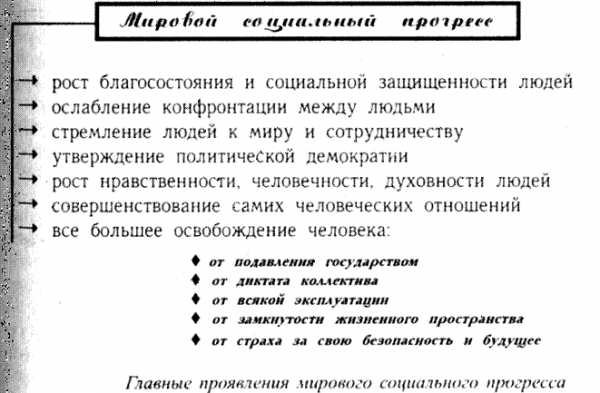

Для человечества в целом характерно развитие по восходящей линии. Свидетельствами мирового социального прогресса, в частности, могут быть не только рост материального благосостояния и социальной защищенности людей, но и ослабление конфронтации (конфронтация – от лат. con – против + irons – фронт – противостояние, противоборство) между классами и народами разных стран, стремление к миру и сотрудничеству все большего числа землян, утверждение политической демократии, развитие общечеловеческой нравственности и подлинной гуманистической культуры, всего человечного в человеке, наконец.

Важным признаком социального прогресса, далее, ученые считают и растущую тенденцию к освобождению человека — освобождению (а) от подавления государством, (б) от диктата коллектива, (в) от всякой эксплуатации, (г) от замкнутости жизненного пространства, (д) от страха за свою безопасность и будущее. Иными словами, тенденцию к расширению и все более результативной защите повсюду в мире гражданских прав и свобод людей.

По степени обеспечения прав и свобод граждан современный мир являет собой весьма пеструю картину. Так, по оценкам американской организации в поддержку демократии в мировом сообществе «Фридом хаус» (англ. Freedom House – Дом Свободы, основанный в 1941 г.), ежегодно публикующей «карту свободы» мира, из 191 страны планеты в 1997 г.

– полностью свободными были 79;

– частично свободными (куда отнесена и Россия) – 59;

– несвободными – 53. Среди последних особо выделены 17 наиболее несвободных государств (категория «худшие из худших») – таких, как Афганистан, Бирма, Ирак, Китай, Куба, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Туркмения и другие. Любопытна география распространения свободы по земному шару: главные ее очаги сконцентрированы в Западной Европе и Северной Америке. В то же время из 53 стран Африки свободными признаны лишь 9, а среди арабских стран – ни одной.

Прогресс просматривается и в самих человеческих отношениях. Все больше людей понимают, что они должны научиться жить вместе и соблюдать законы общества, должны уважать чужие жизненные стандарты и уметь искать компромиссы (компромисс – от лат. compromissum – соглашение на основе взаимных уступок), должны подавлять собственную агрессивность, ценить и беречь природу и все то, что создали предыдущие поколения. Это отрадные признаки того, что человечество неуклонно движется к отношениям солидарности, гармонии и добра.

Регресс чаще носит локальный характер, т. е. касается либо отдельных обществ или жизненных сфер, либо отдельных периодов. К примеру, в то время как Норвегия, Финляндия и Япония (наши соседи) и другие страны Запада уверенно поднимались по ступенькам прогресса и процветания, Советский Союз и его «товарищи по социалистическому несчастью» [Болгария, ГДР (Восточная Германия), Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия и другие] регрессировали, неудержимо скатываясь в 1970-80-х гг. в пропасть развала и кризиса. Более того, прогресс и регресс зачастую сложно переплетаются.

Так, в России 1990-х явно имеют место и тот, и другой. Спад производства, разрыв прежних хозяйственных связей между заводами, снижение уровня жизни у многих людей и рост преступности – это очевидные «метки» регресса. Но есть и обратное – знаки прогресса: освобождение общества от советского тоталитаризма и диктатуры КПСС, начавшееся движение к рынку и демократии, расширение прав и свобод граждан, значительная свобода средств массовой информации, переход от холодной войны к мирному сотрудничеству с Западом и т.д.

Вопросы и задания

1. Дайте определение прогрессу и регрессу.

2. Как рассматривали путь человечества в древности?

3. Что изменилось по этому поводу в эпоху Возрождения?

4. Можно ли при неоднозначности перемен говорить об общественном прогрессе в целом?

5. Подумайте над вопросами, поставленными в одной из философских книг: является ли прогрессом замена стрелы огнестрельным оружием, кремневого ружья – автоматом? Можно ли считать прогрессом замену при пытках раскаленных щипцов электрическом током? Свой ответ обоснуйте.

6. Что из ниже перечисленного можно отнести к противоречиям общественного прогресса:

А) развитие техники ведет к возникновению как средств созидания, так и средств разрушения;

Б) развитие производств ведет к изменению социального статуса рабочего;

В) развитие научных знаний приводит к изменению представлений человека о мире;

Г) человеческая культура претерпевает изменения под воздействием производства.

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

25.Понятие прогресса и регресса. Проблема критериев прогресса

Понятие развития изначально сопряжено с понятием системы (изначально вводится допущение, что развиваться могут только системные объекты) и понятием «уровень организации системы».

Развитие — это вид изменения (движение).

По мнению Э.Г. Юдина, развитие отличается от функционирования. Функционирование — это движение в состояниях одного и того же уровня организации системы. В отличие от функционирования, развитие — это смена состояний, которая обусловлена для всей системы невозможностью сохранения существующих форм функционирования => развитие всегда связано с изменением уровня организации системы.

Алексеев и Панин предлагают в качестве признаков развития следующие:

1. качественный характер изменений (в процессе развития происходит качественное преобразование подсистем данного объекта)

2. направленность изменений

3. необратимость изменений (необратимость может пониматься как возникновение принципиально новых возможностей для объекта в целом) =>

Развитие — это необратимые, направленные и качественные изменения системы.

Развитие предполагает следующие направления:

1. ряд авторов выделяет так называемое «одноуровневое развитие» — это увеличение или уменьшение качественного многообразия в пределах одного и того же уровня организации. Пример: идеоадаптация.

2. прогресс — это развитие от старого как низшего к новому как высшему

3. регресс — это наоборот.

Соотношение прогресса и регресса:

1. Регресс может выступать как подчинённая или внутренняя сторона прогресса; общий прогресс системы может включать в себя регресс отдельных элементов структуры и функций (положение сомнительно, его нужно обосновать)

2. Прогресс одной материальной системы, включённой в систему большего масштаба, может оказаться лишь стороной регресса этой второй системы.

3. Понятие прогресса (по мнению современной философии) неприменимо ко всей материи в целом, оно может относиться только к конечным, ограниченным системам.

Проблема критериев прогресса состоит в том, что критерии прогресса различны для различных уровней организации материи.

Для неорганической природы таким критерием является степень

усложнения структуры системы (например: молекулярный уровень организации по сравнению с атомарным).

Степень усложнения структуры системы определяется следующими показателями:

1. усложнение состава системы (появление новых подсистем)

2. рост числа внутренних и внешних взаимодействий системы

3. увеличение, возрастание возможностей для таких взаимодействий (возрастание степеней свободы).

Для живой природы применяется так называемый «функциональный

критерий» — возрастание степени системной организации объекта, позволяющее новой системе выполнять функции, недоступные старой системе.

Для общественных систем применяется:

1. так называемый «экономический критерий» — социальный прогресс измеряется, определяется темпами роста производительности труда.

2. гуманистический критерий: показателем является мера свободы человека в том или ином отношении(имеется в виду уровень реальных возможностей для свободного развития личности и уровень возможности для гармонизации интересов общества (т.е. коллективных) и интересов личности). Гуманистический критерий в современном понимании был выдвинут К. Марксом — «На место экономического богатства и экономической нищеты становятся богатый человек и богатая человеческая потребность. Богатый человек — это человек, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни».

Комплексный критерий общественного прогресса предполагает комплекс показателей общественного прогресса:

1. темпы роста производства и производительности труда, ведущие к возрастанию свободы человека по отношению к природе.

2. степень свободы работников от эксплуатации

3. общественный прогресс измеряется в том числе и уровнем демократизации общественной жизни

4. уровень реальных возможностей для всестороннего развития индивидов в этом обществе.

Существует ли всеобщий критерий прогресса? Как он может выглядеть?

Современные метафизические трактовки развития основаны на противопоставлении, постепенности, непрерывности, внезапности изменений, а не на противопоставлении противоположных сторон самого процесса развития.

Представлены концепции:

1. эволюционизм в концепции Герберта Спенсера

2. творческий эволюционизм — А. Бергсон.

studfiles.net

Прогресс и регресс

Прогресс и регресс

Прогресс и регресс (лат. progressus – движение вперед; regressus – возвращение) – противоположные формы развития общества в целом или отдельных его сторон, означающее соответственно либо поступательное развитие общества по восходящей линии, его расцвета, либо возврат к старым, изжившим себя формам, застой и деградацию. Критерием общественного П. Служит прежде всего степень развития производительных сил, экономического строя, а также определяемых им надстроечных институтов, развития и распространения науки и культуры, развития личности, степень возрастания общественной свободы. В отдельные периоды истории в отдельных странах весьма существенное значение для характеристики развития общества с точки зрения его П. или Р. могут приобретать в силу своей относительности самостоятельности такие общественные явления, как формы политической жизни, культура, образование и т.д., хотя они вторичны, производны и определяются экономическим строем общества. Примером общественного Р., обусловленного политическими факторами, может служить история стран, где господствовали (или господствуют) фашистские диктаторские режимы (фашизм) Крайне противоречиво развитие антагонистических общественно-экономических формаций. Хотя эти формации и служат в определенные периоды истории ступенью П. общества, им всегда присущи черты Р., которые становятся преобладающим в период упадка данного общества. Однако тогда Р. не может быть всеобщим, поскольку основной тенденцией развития всего человеческого общества является не Р., а П., выражающийся в данном случае как в возникновении элементов и предпосылок нового общества, так и в развитии отдельных сторон общественной жизни. Так, например, если развитие буржуазного общества в эпоху империализма характеризуется в целом явлением Р., тем не менее при капитализме наблюдается П. множества отраслей науки и техники, а также ряда др. общественных явлений. Однако для оценки жизненности данного общества, его способности к П. или Р. важно определение общей тенденции его развития, помогающее заинтересованным в П. общества классам и социальным группам глубже познать и использовать закономерности общественного развития. В философии и социологии понятие “П.” и “Р.” находят различные толкования. Мыслители периода прогрессивного развития капитализма (Вико, Гердер, Гегель и др.) признавали П. и пытались его рационально обосновать. Для периода упадка капитализма, начавшегося со второй половины 19 в., характерны в основном два подхода к истории: позитивистский, основы которого заложены Контом, и историко-культурный (основоположник – рус. Ученый-славянофил Н.Я. Данилевский; сторонники Дж. Тойнби, П.А. Сорокин и др.). Согласно концепции позитивистов, история должна быть эмпирическим описанием научно установленных фактов, без проникновения в сущность истории в целом и без попыток понять явление П. и р. Культурно-историческая концепция считает важнейшим способом изучения П. и р. в истории исследование отдельных культур или цивилизации. Человеческую историю она рассматривает как смену самостоятельных “типов” культур или цивилизаций, с собственными периодами П. и р. Лишь в современную эпоху, согласно Тойнби и Сорокину, благодаря расширению межкультурных связей (интеркультурные коммуникации) усилилось взаимовлияние различных культур. Поэтому П. мыслим теперь как дальнейшая интеграция различных цивилизаций в направлении единой общечеловеческой культуры. Однако эта интеграция, с точки зрения Тойнби, должна осуществляться на основе капиталистической культуры Запада. Некоторые буржуазные психологические теории пытаются объяснять явления истории субъективными факторами, например особенностями тех или иных “исторических” личностей. Научное объяснение П. и р. дано марксизмом-ленинизмом. П. как поступательное развитие без рецидивов Р. возможен только в неантагонистическом, коммунистическом обществе. Заслуга выдвижения идеи и разработки теории общественного прогресса принадлежит философам второй половины XVIII века, а социально-экономической базой для самого возникновения идеи общественного прогресса послужило становление капитализма и вызревание европейских буржуазных революций. Кстати, оба творца первоначальных концепций общественного прогресса — Тюрго и Кондорсе — были активными общественными деятелями предреволюционной и революционной Франции. И это вполне объяснимо: идея общественного прогресса, признание того факта, что человечество в целом, в главном идет в своем движении вперед, есть выражение исторического оптимизма, свойственного передовым социальным силам. Три характерные черты отличали первоначальные прогрессистские концепции.

Во-первых, это идеализм, то есть попытка отыскать причины поступательного развития истории в духовном начале — в бесконечной способности совершенствования человеческого интеллекта (те же Тюрго и Кондорсе) или в спонтанном саморазвитии абсолютного духа (Гегель). Соответственно этому критерий прогресса тоже усматривали в явлениях духовного порядка, в уровне развития той или иной формы общественного сознания: науки, нравственности, права, религии. Между прочим, прогресс был подмечен прежде всего в сфере научного познания (Ф.Бэкон, Декарт), а затем уже соответствующая идея была распространена на социальные отношения в целом.

Во-вторых, существенным недостатком многих ранних концепций социального прогресса являлось недиалектическое рассмотрение общественной жизни. В таких случаях общественный прогресс понимается как плавное эволюционное развитие, без революционных скачков, без попятных движений, как непрерывное восхождение по прямой линии (О.Конт, Г.Спенсер).

В-третьих, восходящее развитие по форме ограничивалось достижением какого-нибудь одного облюбованного общественного строя. Весьма отчетливо этот отказ от идеи неограниченного прогресса сказался в утверждениях Гегеля. Вершиной и завершением мирового прогресса им провозглашался христианско-германский мир, утверждающий свободу и равенство в их традиционном истолковании.

Эти недостатки в значительной степени были преодолены в марксистском понимании сущности общественного прогресса, включающем в себя признание его противоречивости и, в частности, того момента, что одно и то же явление и даже ступень исторического развития в целом могут быть одновременно прогрессивными в одном отношении и регрессивными, реакционными в другом. Именно таков, как мы видели, один из возможных вариантов воздействия государства на развитие экономики.

Следовательно говоря о поступательном развитии человечества, мы имеем в виду главное, магистральное направление исторического процесса в целом, его результирующую применительно к основным ступеням развития. Первобытно-общинный строй, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм, эпоха социализированных общественных отношений в формационном срезе истории; первобытная доцивилизационность, земледельческая, индустриальная и информационно-компьютерная волны в цивилизационном срезе истории выступают основными «блоками» исторического прогресса, хотя по каким-то своим конкретным параметрам последующая формация и ступень цивилизации могут уступать предыдущим. Так, в ряде областей духовной культуры феодальное общество уступало рабовладельческому, что послужило основанием для просветителей XVIII века смотреть на средние века как на простой «перерыв» в ходе истории, не обращая внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков и создание предпосылок для возникновения экспериментального естествознания.!?’ Если попытаться в общем виде определить причины общественного прогресса, то ими будут потребности человека, являющиеся порождением и выражением его природы как живого и не в меньшей степени как социального существа. Как уже отмечалось в главе второй, эти потребности многообразны по своей природе, характеру, продолжительности действия, но в любом случае они определяют мотивы деятельности человека. В повседневной жизни на протяжении тысячелетий люди вовсе не ставили своей сознательной целью обеспечить общественный прогресс, а сам общественный прогресс отнюдь не является какой-то изначально заложенной в ход истории идеей («программой»), осуществление которой составляет ее сокровенный смысл. В процессе реальной жизни люди движимы потребностями, порождаемыми их биологической и социальной природой; а в ходе реализации своих жизненных потребностей люди изменяют условия своего существования и самих себя, ибо каждая удовлетворенная потребность порождает новую, ее же удовлетворение, в свою очередь, требует новых действий, следствием которых и является развитие общества. И все-таки и марксизм и его оппоненты унаследовали от своих предшественников в области теории общественного прогресса нечто такое, что впоследствии негативно сказалось на развитии объективной социальной реальности. Речь идет о вере в беспредельные возможности общественного, и прежде всего экономического прогресса, вытекающие из безграничных-де резервов, содержащихся в природной среде. Эйфория вокруг само собой разумевшегося «беспредела» сопровождала всю историю капитализма, а затем и так называемого социализма (ибо то, что мы наблюдали в Центральной и Вьючной Европе XX века, социализмом, разумеется, не было). Между тем под прикрытием этой одурманивающей эйфорической завесы исподволь вызревала та самая кризисная экологическая ситуация, которая уже рассматривалась в главе «Экологическое бытие общества». Впервые человечество было предупреждено о нависающей над ним в связи с этим смертельной угрозе Римским клубом в книге Денниса Медоуза «Пределы роста» . В нескольких словах выводы книги можно выразить так: при сохранении нынешних тенденций к росту в условиях конечной по своим масштабам планеты уже следующие поколения человечества достигнут пределов демографической и экономической экспансии, что приведет систему в целом к неконтролируемому кризису и краху. Пока еще можно, отмечалось в книге, избежат катастрофы, приняв меры по ограничению и регулированию роста и переориентации его целей. Однако чем дальше, тем болезненнее будут эти изменения и тем меньше будет оставаться шансов на конечный успех.Как отмечал руководитель Римского клуба Аурелио Печчеи, основной вывод доклада шел вразрез с превалирующей в мировой культуре ориентацией на рост, ибо успехи революционных преобразований в материальной сфере сделали мировую культуру высокомерной. «Она, — писал Печчеи, — была и остается культурой, отдающей препочтение количеству перед качеством, — цивилизацией, которая не только не желает считаться с реальными возможностями жизнеобеспечения на планете, но и бездумно расточает ее ресурсы, не обеспечивая при этом полного и разумного использования человеческих возможностей». Тревожное предупреждение о пределах роста имеет в виду не только внешние по отношению к человеку пределы, но и его внутренние, проистекающие из врожденно присущих нашему существу качественных и количественных характеристик. С одной стороны, многие достижения (в кавычках и без оных) цивилизации далеко не всегда вписываются в психофизиологические возможности человека. Отсюда — избыток стрессов и приоритет нервно-психического травматизма. С другой стороны, для многих регионов земного шара характерна массовая психофизическая недоразвитость, отсутствие у людей той психофизической формы, которую требуют от нас сложности современной жизни. Проблема пределов человеческого роста и человеческого развития, как подчеркивает Печчеи, является по сути своей проблемой главным образом культурной. Это означает, что научно-технические, цивилизационные достижения не осознаны по-настоящему, темпы и формы их внедрения еще далеки от окультуривания. Налицо антагонистический разрыв между культурным развитием человечества и его материальными достижениями. Культура при этом понимается в самом широком смысле, включая политическую культуру сосуществования членов мирового сообщества и философские основы существования этого конгломерата. Так сами реалии последней трети XX века поставили под глубочайшее сомнение традиционную прогрессистскую концепцию. Подчеркнем: речь идет не об отрицании необходимости и возможности общественного прогресса, а о замене теоретической и практической установки на безудержный рост установкой на взвешенный, учитывающий рассмотренные внутренние и внешние пределы оптимальный вариант согласованного в общепланетарном масштабе развития.

studfiles.net

Прогресс и регресс в историческом развитии

Теории общественного прогресса и регресса.

Направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному, называется в науке прогрессом (слово латинского происхождения, означающее буквально движение вперед). Понятию прогресса противоположно понятие регресса. Для регресса характерны движение от высшего к низшему, процессы деградации, возврат к изжившим себя формам и структурам. По какому пути идет общество: по пути прогресса или регресса? От того, каким будет ответ на этот вопрос, зависит представление людей о будущем: несет ли оно лучшую жизнь или не сулит ничего хорошего? Древнегреческий поэт Гесиод (VIII – VII вв. до и. э.) писал о пяти стадиях в жизни человечества. Первой стадией был «золотой век», когда люди жили легко и беспечно, второй – «серебряный век», когда началось падение морали и благочестия. Так, опускаясь все ниже, люди оказались в «железном веке», когда повсюду царят зло, насилие, попирается справедливость.

Древние философы Платон и Аристотель рассматривали историю как циклический круговорот, повторяющий одни и те же стадии.

С достижениями науки, ремесел, искусств, оживлением общественной жизни в эпоху Возрождения связано развитие идеи исторического прогресса.

Одним из первых теорию общественного прогресса выдвинул французский философ Анн Робер Тюрго (1727-1781). Его современник французский философ-просветитель Жак Антуан Кондорсе (1743-1794) писал, что история представляет картину беспрерывных изменений, картину прогресса человеческого разума. Наблюдение этой исторической картины показывает в видоизменениях человеческого рода, в беспрерывном его обновлении, в бесконечности веков путь, по которому он следовал, шаги, которые он сделал, стремясь к истине или счастью. Наблюдения над тем, чем человек был, и над тем, чем он стал в настоящее время, помогут нам, писал Кондорсе, найти средства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые его природа позволяет ему надеяться. Кондорсе видит исторический процесс как путь социального прогресса, в центре которого – восходящее развитие человеческого разума.

Гегель считал прогресс не только принципом разума, но и принципом мировых событий.

Эту веру в прогресс воспринял и К. Маркс, считавший, что человечество идет ко все большему овладению природой, развитию производства и самого человека. XIX и XX вв. ознаменовались бурными событиями, которые дали новую «информацию к размышлению» о прогрессе и регрессе в жизни общества.

В XX в. появились социологические теории, которые отказались от оптимистического взгляда на развитие общества, характерного для идей прогресса. Вместо них предлагаются теории циклического круговорота, пессимистические идеи «конца истории», глобальных экологических, энергетических и ядерных катастроф. Одну из точек зрения по вопросу о прогрессе выдвинул философ и социолог Карл Поппер (род. в 1902 г.), который писал: «Если мы думаем, что история прогрессирует или что мы вынуждены прогрессировать, то мы совершаем такую же ошибку, как и те, кто верит, что история имеет смысл, который может быть в ней открыт, а не придан ей. Ведь прогрессировать – значит двигаться к некой цели, которая существует для нас как для человеческих существ. Для истории это невозможно. Прогрессировать можем только мы, человеческие индивидуумы, и мы можем делать это, защищая и усиливая те демократические институты, от которых зависит свобода, а вместе с тем и прогресс. Мы достигнем в этом больших успехов, если глубже осознаем тот факт, что прогресс зависит от нас, от нашей бдительности, от наших усилий, от ясности нашей концепции относительно наших целей и реалистического выбора таких целей».

Критерии прогресса Кондорсе (как и другие французские просветители) считал критерием прогресса развитие разума. Социалисты-утописты выдвигали нравственный критерий прогресса. Сен-Симон считал, например, что общество должно принять такую форму организации, которая бы привела к осуществлению нравственного принципа: все люди должны относиться друг к другу, как братья. Современник социалистов-утопистов немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775-1854) писал, что решение вопроса об историческом прогрессе осложнено тем, что сторонники и противники веры в совершенствование человечества полностью запутались в спорах о критериях прогресса. Одни рассуждают о прогрессе человечества в области морали, другие – о прогрессе науки и техники, который, как писал Шеллинг, с исторической точки зрения является скорее регрессом, и предлагал свое решение проблемы: критерием в установлении исторического прогресса человеческого рода может служить только постепенное приближение к правовому устройству. Еще одна точка зрения на общественный прогресс принадлежит Г. Гегелю. Критерий прогресса он усматривал в сознании свободы. По мере роста сознания свободы происходит поступательное развитие общества.

Прогресс и регресс в эволюции живых организмов.

Развитие живой природы осуществляется от менее сложного к более сложному, от менее совершенного к более совершенному, то есть происходила и происходит прогрессивная эволюция. Особо четко это проявляется при анализе палеонтологических данных. Если в отложениях архейской эры еще не обнаруживается никаких следов жизни, то в каждую из последующих эр и периодов строение организмов существенно усложняется. Таким образом, общий путь развития живой природы — от простого к сложному, от примитивного к более совершенному. Именно этот путь развития живой природы и обозначают термином «прогресс».

Процесс эволюции идет непрерывно в направлении максимального приспособления живых организмов к условиям окружающей среды (то есть происходит возрастание приспособленности потомков по сравнению с предками). Такое возрастание приспособленности организмов к окружающей среде А. Н. Северцов назвал биологическим прогрессом. Критериями биологического прогресса являются:

1) увеличение численности;

2) расширение ареала;

3) прогрессивная дифференциация — увеличение числа систематических групп, составляющих данный таксон.

Биологический прогресс достигается различными путями, главными направлениями эволюционного процесса. В настоящее время выделяют следующие пути биологического прогресса: арогенез, аллогенез и катагенез.

Арогенез — путь развития группы организмов с выходом в другую адаптивную зону под влиянием приобретения группой каких-то принципиально новых приспособлений. Такой путь достижения биологического прогресса — ароморфоз или морфофизиологический прогресс. Примером арогенеза сравнительно небольшого масштаба является возникновение и расцвет класса птиц (возникновение крыла как органа полета, совершенного четырехкамерного сердца, что значительно повысило интенсивность обменных процессов и обеспечило теплокровность, развитию отделов мозга, координирующих движение в воздухе).

В мире растений типичными арогенезами являются выход растений на сушу, возникновение голосеменных, покрытосеменных растений и др.

К типичным ароморфозам у беспозвоночных относятся: симметрии тела, половая дифференцировка,, переход на легочное дыхание; у птиц и млекопитающих — полное разделение сердца на правую и левую половины с дифференцировкой двух кругов кровообращения, увеличение рабочей емкости легких и др.

К крупным ароморфозам в развитии растений можно отнести возникновение тканей и органов, закономерную смену поколений в цикле развития, образование цветков, плодов. Ароморфозы формируются на основе наследственной изменчивости и естественного отбора и являются приспособлениями широкого значения. Они дают преимущества в борьбе за существование и открывают возможности освоения новой, прежде недоступной среды обитания.

Аллогенез — направление эволюции группы организмов, при которой у близких видов происходит смена одних частных приспособлений другими, а общий уровень организации остается прежним. Этот путь достижения биологического прогресса связан с проникновением организмов в какие-либо узкие (дифференцированные) условия среды в результате развития частных приспособлений. Такие частные приспособления называют алломорфозами или идиоадаптациями,

Катагенез — особый путь эволюции, связанный с проникновением организмов в более простую среду обитания и резким упрощением строения и образа жизни. Например, у видов, обитающих в пещерах, происходит редукция органов зрения, депигментация, снижается активность передвижения. Примерами катагенеза является также возникновение паразитических форм. У растений-паразитов снижается активность фотосинтеза, наблюдается редукция листьев. У паразитических ленточных червей нет кишечника, слабо развита нервная система.

Упрощение организации вовсе не означает вымирания данной группы. Напротив, большинство видов паразитических организмов процветает, то есть находится в состоянии биологического пpoгpecca.

Регресс и его роль в эволюции. Биологический регресс—явление, противоположное биологическому прогрессу. Он характеризуется обратными признаками: снижением численности особей, сужением ареала, постепенным или быстрым уменьшением видового многообразия группы. Биологический регресс может привести вид к вымиранию. Общая причина биологического регресса — отставание темпов эволюции группы от скорости изменения внешней среды. Эволюционные факторы действуют непрерывно, в результате чего происходит совершенствование приспособлений к изменяющимся условиям среды. Однако когда условия изменяются очень резко (часто благодаря непродуманной деятельности человека), виды не успевают сформировать соответствующие приспособления. Это приводит к сокращению численности видов, сужению их ареалов, угрозе вымирания. В состоянии биологического регресса находятся многие виды, например крупные млекопитающие, такие как уссурийский тигр, гепард, белый медведь и др.

Морфологический регресс — это упрощение в строении организмов того или иного вида в результате мутаций. Приспособления, формирующиеся на базе таких мутаций, могут при соответствующих условиях вывести группу на путь биологического прогресса, если она попадает в более узкую среду обитания.

Прогресс и регресс в истории древних цивилизаций.

История относится к числу древнейших наук. Развитие исторической науки на протяжении двух с половиной тысячелетий, естественно, не было ни гладким, ни равномерным. Гибель древних цивилизаций, господство христианского мировидения в средние века в Европе, религиозные войны и буржуазные революции нашли свое отражение в истории не только как грандиозные события прошлых эпох, но и оказали огромное влияние на мировоззрение не только историков, но и всех ученых, сформировали общие принципы развития человеческого общества, проведения научных исследований и формирования научных концепций. Что же касается проблемы существования законов в истории и связанной с ней проблемы объяснения, то среди историков долго господствовало убеждение в непрерывном поступательном эволюционном прогрессе. Этот прогресс распространял свое действие не только на человеческое общество, но и на само историческое познание. Накопление знаний о прошлом, все более точное, полное и подробное выявление и изучение цепочек причинно-следственных связей должны были привести в конце концов к формулированию строгих законов исторического развития. Эти законы уже имели ту или иную абстрактную философскую формулировку. Необходимо было лишь конкретизировать их в применении к эмпирическим историческим данным. Но реальный исторический опыт показывает, что в любом обществе наряду с прогрессом непременно имеет место и регресс, что еще раз подтверждает законы цикличности и непрерывности исторического развития.

Действительно, история может продемонстрировать изменение исследовательских установок историков и выявить общие законы и принципы формирования тех или иных организационных отношений в человеческом обществе, которые окажутся связанными с общей идейной эволюцией общества. Образование древних цивилизаций привело к созданию историй этих государств. На смену истории Древней Индии, Древнего Египта пришла история Древнего Китая, Священной Римской Империи и Византийской Империи. Осознание роли общественных связей и структур в историческом развитии древних цивилизаций сказалось в проведении специальных исторических исследований, посвященных изучению возникновения, развития и гибели этих обществ. Самыми показательными примерами, наверное, будут примеры прогрессивного, а впоследствии и регрессивного развития трёх великих Древних цивилизаций – Древнего Египта, Древнего Китая и Священной Римской Империи.

Прогресс и регресс на примере исторического развитии Древнего Египта.

Древний Египет – одно из первых государств в истории человечества, возникшее на Африканском континенте в долине реки Нила примерно в начале 4-го тысячелетия до н.э. Он относится к так называемым первым «речным цивилизациям», которые характеризуются сильной деспотической властью, долгим периодом существования.

Древний Египет развивался в нижнем и среднем течении Нила. В эпоху Нового царства власть фараонов простиралась до четвертых нильских порогов на юге и распространялась на значительные территории в Восточном Средиземноморье и на побережье Красного моря.

Весь Египет с раннединастического периода делился на две больших области: Верхний и Нижний Египет, имевшие по нескольку десятков областей, которые греки назвали номами.

Историю развития Египта можно разбить на 4 основных периода.

1. Древнее царство (2800-2050 до н.э.) характеризуется укреплением государства и становлением могущества Египта за счет внешних походов. Как воплощение могущества фараонов строятся пирамиды, их насчитывается около 80. 18 век до н.э. ознаменован окончанием строительства пирамид. Постепенно Древняя Цивилизация приходит в упадок. Номы и связь номов с царством ослабевает. 2250-2050 гг. до н.э. являются временем первого распада Египта.

2. Среднее Царство (2050-1580 г до н.э.) характеризуется вторым распадом Египта (1750-1580 до н.э). В этот период на территории Египта появляются лошади, овцы, свиньи, волы. Ведутся хозяйственные работы, обширные строительства. В фаюмском оазисе создаются нории — водяные колеса. С 16 в до н.э. начинается объединение Египта.

3. Новое царство (16-11 в до н.э.) знаменуется новым рассветом Египта, благодаря правлению таких фараонов как Тутмос, Аминхотеп и Рамзес.

4. Позднее Царство (11-4 в до н.э.) — власть фараонов становится всё слабее, Египет теряет своё могущество. 341 год является годом полного завоевания Египта Персами.

Наиболее известными памятниками архитектуры Древнего Египта являются пирамиды Гизы, пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерпна, а также фигура сфинкса. Они отражают церемониальную упорядоченность и иерархию египетского общества.

В связи с дифференциацией населения на богатых и бедных, потребности этих слоев населения не совпадают. Первые возводят пирамиды, владеют золотом и драгоценностями, завоёвывают новые земли, что, с одной стороны, развивает культуру, а также расширяет территории государства. Но с другой стороны бедняки, во много раз более многочисленный слой населения, отчаянно пытаются выжить за счет сельскохозяйственной деятельности и торговли. Это различие в стремлениях различных групп, внутренние противоречия социального характера привели к снижению обороноспособности страны, к ее внутреннему и внешнему ослаблению. Таким образом, эти проблемы являются ключевыми причинами регресса в историческом развитии Древнего Египта.

Прогресс и регресс на примере исторического развития Римской Империи.

Наверное, ни одна другая цивилизация не вызывала такого огромного интереса, как великая Древнеримская империя. Даже в условиях современного мира, где господствуют самые совершенные технологии, ее дошедшее до нас через века наследие: архитектура, политика, культура и искусство — по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание.

Древний Рим первоначально представлял собой родовую общину, превратившуюся затем в рабовладельческий город-государство (полис), подчинивший весь Апенинский полуостров. Со временем Рим стал могущественной державой, которая включала в себя значительную часть Европы, побережье Северной Африки, Египет, Малую Азию и Сирию. Римское государство — это последний образец государства рабовладельческого типа. В римском рабовладельческом обществе с особой силой проявились противоречия рабовладельческого способа производства, которые привели к зарождению феодальных отношений и к гибели некогда непобедимой Римской империи.

Государственно-правовая надстройка, отражая и закрепяя в интересах экономически господствующего класса основные процессы, происходившие в римском рабовладельческом обществе, претерпела в своем развитии существенные изменения. Поэтому при оценке прогресса и регресса в развитии римского государства необходимо выделять следующие периоды:

1. Разложение родового строя (военная демократия) — от легендарной даты основания Рима (753 г. до н.э.) — до изгнания последнего предводителя Тарквиния Гордого ( 509 г. до н.э.) Для этого периода характерны ожесточенная сословная борьба между патрициями и плебеями, появление классов, возникновение органов государственной власти, которые всё время сосуществовали со старыми власти родовой организации патрициев. Именно к этому периоду относится возникновение права, основным источником которого были » Законы XII таблиц «.

Римская республика (III — I века до н.э.)

В этот период ранней Республики шел процесс укрепления римского рабовладельческого государства и распространения ее господства вначале на весь Апенинский полуостров, а затем и на многие территории Средиземноморья. Вследствие этого во время поздней Республики старые органы государственной власти оказались неспособными удерживать в повиновении эксплуатируемые массы свободных граждан и рабов, а также осуществлять управление захваченными территориями. Период от земледельческой общины с натуральным хозяйством к жизни морской торговой державы со сложными экономическими отношениями и резкими противопоставлениями богатства и нищеты сопровождался небывалыми обострением социальных противоречий и усилением классовой борьбы. Всё это вело к кризису и крушению Римской империи.

3. Римская империя (I век до н.э. — V век н.э.) — это период глубоких социальных потрясений и разложения римского общества. На первом этапе, после гражданских войн, государственный строй принял форму принципата (27 г. до н.э. — 284 г.). Происходит некоторая стабилизация рабовладельческого хозяйства. Войны ведутся лишь на окраинах Империи. Бурно развивается торговая и экономическая жизнь провинций. Наивысшего расцвета достигает римское частное право.

Обострение классовой борьбы, дальнейшее углубление кризиса рабовладельческой системы привело к установлению военной диктатуры, и на втором этапе развития Римской Империи государственный строй форму доминанта (284 — 476 годы).

Развитие торговли, новые явления в экономических отношениях определенным образом отразились в римском частном праве. В свою очередь восстания рабов и гражданские войны потребовали установления жестких репрессивных мер для охраны классового господства рабовладельцев. Рабовладельческое государство берет в свои руки преследования за любые посягательства на основы экономического и политического строя, на правопорядок, установленный в интересах господствующего класса.

4. Священная Римская Империя (962-1806 гг.) основана германским королем Оттоном I, подчинившим Севеверную и Среднюю Италию, включала также Чехию, Бургундию, Нидерланды, и швейцарские земли. Императоры вели агрессивную политику, главным образом на юге (Италия) и востоке (земли полабских славян), в конце 11-13 вв. боролись с римскими папами за инвеституру, за Италию. Постепенно власть императоров стала номинальной. Италия утеряна уже в середине 13 в.; Германия, занимавшая господствующее положение в Империи, распадалась на территориальные княжества. Вестфальский мир 1648 года закрепил превращение империи в конгломерат независимых государств. Римская Империя окончательно ликвидирована в ходе наполеоновских войн.

Таким образом, основными причинами регресса в развитии Римского государства стали социально-экономические противоречия, связанные с переходом от рабовладения к феодализму, а также проблемы социального неравенства и глубокий политический кризис Империи.

Прогресс и регресс в политическом и социально-экономическом общественном развитии.

Одна из существующих точек зрения состоит в том, что высшим и всеобщим объективным критерием общественного прогресса является развитие производительных сил, включая развитие самого человека. Она аргументируется тем, что направленность исторического процесса обусловлена ростом и совершенствованием производительных сил общества, включающих средства труда, степень овладения человеком силами природы, возможности их использования в качестве основы жизнедеятельности человека. В общественном производстве лежат истоки всей жизнедеятельности людей. Согласно этому критерию, те общественные отношения признаются прогрессивными, которые соответствуют уровню производительных сил и открывают наибольший простор для их развития, для роста производительности труда, для развития человека.

Человек здесь рассматривается как главное в производительных силах, поэтому их развитие понимается с этой точки зрения и как развитие богатства человеческой природы. Эта позиция подвергается критике с другой точки зрения. Так же как нельзя найти всеобщий критерий прогресса только в общественном сознании (в развитии разума, морали, сознании свободы), так нельзя найти его лишь в сфере материального производства (техники, экономических отношений). История дала примеры стран, где высокий уровень материального производства сочетался с деградацией духовной культуры. Чтобы преодолеть односторонность критериев, отражающих состояние лишь одной сферы жизни общества, необходимо найти понятие, которое характеризовало бы сущность жизни и деятельности человека. В этом качестве философами предлагается понятие свободы. Свобода характеризуется не только знанием (отсутствие которого делает человека субъективно несвободным), но и наличием условий для ее реализации. Необходимо также решение, принимаемое на основе свободного выбора. Наконец, требуются еще и средства, а также действия, направленные на реализацию принятого решения. Также свобода одного человека не должна достигаться путем ущемления свободы другого человека. Такое ограничение свободы носит социально-нравственный характер.